Die Kuisls – eine bayerische Scharfrichter-Dynastie

Die schmutzige Wahrheit über einen mythenbeladenen Berufsstand

Bildnachweis siehe Impressum

Düster, unnahbar, mit Kapuze und Richtschwert – der Beruf des Henkers ist wie kein anderer mit Legenden und Vorurteilen behaftet. Aus Büchern und dem Fernsehen kennt man ihn meist als schwertschwingenden Fiesling mit Kapuze und breiten Schultern. Wer diese Menschen wirklich waren, erfahren wir nicht.

Vierzehn meiner Ahnen sind diesem blutigen Handwerk nachgegangen, die meisten davon im bayerischen Schongau. Der Beruf des Schriftstellers gibt mir die Gelegenheit, mit ein paar der gängigsten Klischees aufzuräumen und das Familienbild ein wenig aufzupolieren. Betrachten wie vor diesem Hintergrund einmal meinen Romanhelden und Vorfahren Jakob Kuisl, der von 1612 bis 1695 lebte …

Das Original-Richtschwert meiner Ahnen wurde in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts aus dem Schongauer Stadtmuseum gestohlen. Nach einem wilden und wahren Krimi, in dem Einbrecher, Hehler und Waffenarren eine Rolle spielten, ist es nun endlich wieder aufgetaucht! Seitdem hat es wieder seinen Platz im Museum, wo es für Besucher jedes Wochenende zu sehen ist. Ich hatte für den möglichen Finder über all die Jahre eine Privatlesung zuhause im Wohnzimmer ausgelobt. Diese Lesung geht nun an den Schongauer Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer. Danke, Helmut, auch im Namen meiner Vorfahren!

Das Original-Richtschwert meiner Ahnen wurde in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts aus dem Schongauer Stadtmuseum gestohlen. Nach einem wilden und wahren Krimi, in dem Einbrecher, Hehler und Waffenarren eine Rolle spielten, ist es nun endlich wieder aufgetaucht! Seitdem hat es wieder seinen Platz im Museum, wo es für Besucher jedes Wochenende zu sehen ist. Ich hatte für den möglichen Finder über all die Jahre eine Privatlesung zuhause im Wohnzimmer ausgelobt. Diese Lesung geht nun an den Schongauer Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer. Danke, Helmut, auch im Namen meiner Vorfahren!

Blutige Meisterprüfung

Bildnachweis siehe Impressum

Ebenso wie alle anderen Scharfrichter in Deutschland hat Jakob Kuisl eine harte Ausbildung durchlaufen, die schon in Kindesjahren anfing. Meist ging der Beruf des Henkers vom Vater auf den Sohn über, der als Lehrling und Geselle zunächst nur hängen und foltern durfte. Für das Köpfen musste Jakob erst eine standesgemäße Meisterprüfung ablegen und einem Verbrecher vorschriftsgemäß unter Aufsicht des ausbildenden Meisters den Kopf abschlagen.

Von meinem Vorfahr Johann Michael Kuisl existiert noch ein Meisterbrief aus dem 18. Jahrhundert, der ihm eine vorzügliche Hinrichtung bescheinigt. Darin wird bestätigt, dass „er das Meisterstück in Anwesenheit einer zahlreichen Menge Volks mit solcher Geschickt- und Fertigkeit verrichtet habe, dass er die Scharfrichterstelle wohl verdiene und zu allen anderen Exekutionen bestens empfohlen werde.“

Von meinem Vorfahr Johann Michael Kuisl existiert noch ein Meisterbrief aus dem 18. Jahrhundert, der ihm eine vorzügliche Hinrichtung bescheinigt. Darin wird bestätigt, dass „er das Meisterstück in Anwesenheit einer zahlreichen Menge Volks mit solcher Geschickt- und Fertigkeit verrichtet habe, dass er die Scharfrichterstelle wohl verdiene und zu allen anderen Exekutionen bestens empfohlen werde.“

Bildnachweis siehe Impressum

Das Köpfen galt als Ehrenstrafe unter den vielen Hinrichtungsarten des Mittelalters. Man gewährte sie unter anderem Adligen und jungen Kindsmörderinnen. Dieses Köpfen muss handwerklich sehr schwierig gewesen sein; schließlich ging es darum, mit einem Schwerthieb genau zwischen zwei Halswirbel zu treffen. Um seine Angst und sein Lampenfieber zu bekämpfen (schließlich schauten Tausende gespannt zu!), trinkt Jakob vor den Hinrichtungen unmäßig viel. Er hat dann Schwierigkeiten, aufrecht und ohne zu wanken die von ihm selbst gezimmerte Köpfstatt zu betreten.

Sein Vorfahr Jörg Abriel hat in diesem Zustand mal ein wahres Blutbad veranstaltet. Von einem Nördlinger Scharfrichter heißt es, er sei so betrunken gewesen, dass er statt zwei gleich sieben Köpfe gesehen habe. Die Hinrichtung endete in einem dementsprechenden Massaker. In einem anderen Fall musste die Frau des Henkers die Sache zu Ende bringen, weil ihr Mann dazu nicht mehr in der Lage war. Nicht nur für den Delinquenten, auch für meinen Urahn konnte so ein Debakel tödliche Folgen haben.

Oft kam es vor, dass der Henker nach einer misslungenen Hinrichtung gelyncht wurde und schon bald neben der Köpfstatt an der nächsten Linde baumelte. In Schwabmünchen gab es 1719 sogar einen frühen Fall von Mobbing, als Bösgesinnte das scharfe Schwert des Henkers gegen ein stumpfes austauschten. Die Hinrichtung misslang, der Henker musste aus der Stadt fliehen.

Ein Ausgestoßener

Bildnachweis siehe Impressum

Jakob Kuisl wird wie alle Scharfrichter ein einsames Leben geführt haben. Sein Haus war außerhalb der Stadt gelegen; im Wirtshaus saß er an einem speziellen Platz und hatte seinen eigenen Krug. Betrat der Henker die Wirtsstube, musste er zunächst alle Anwesenden um Erlaubnis fragen, erst dann durfte er sich setzen. Die Kuisls durften kein Ehrenamt führen, sie durften nicht christlich heiraten und ihre Kinder nicht christlich taufen. Auch ein kirchliches Begräbnis wurde ihnen verweigert. Ihr Beruf war ebenso wie der der Huren, der Schausteller, der Bader, Schäfer, Gerichtsdiener und Müller(!) ‚unehrlich’. Das heißt, dass sie auch nicht den Beruf wechseln konnten, geschweige denn jemanden aus einer anderen Zunft heiraten durften.

Auch aus diesem Grunde wurden die Kuisls zu einer Jahrhunderte alten Henkersdynastie, die sich über weite Teile Bayerns ausbreitete.

Müllmann, Folterknecht und Heilkundiger

Von der Henkerei alleine konnte Jakob Kuisl seine fünf Kinder nicht ernähren. Eine einträgliche Hinrichtung kam in den kleinen Städten alle Jubeljahre vor; deshalb war Jakob wie alle Scharfrichter auch als Wasenmeister tätig. Das heißt, er sorgte für den Abtransport der toten Tiere und war schlicht der städtische Müllmann, der die Straßen von Dreck und Fäkalien frei räumte. In größeren Städten war der Henker auch für das hiesige Bordell und das Glücksspiel zuständig. Und natürlich für die Folter …

Für das „Torquieren“ (Foltern) einer Hexe nimmt Jakob Kuisl 2 Gulden und 30 Kreuzer; das Abschneiden der Zunge kostet 2 Gulden, Zangenzwicken pro Griff 1 Gulden und 8 Kreuzer. Sehr lukrativ ist das Verbrennen (5 Gulden) und vor allem das Rädern (9 Gulden).

Bildnachweis siehe Impressum

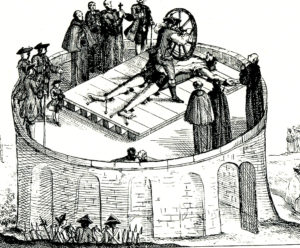

Das Rädern war die grausamste Hinrichtungsart. Dem Verurteilten wurden mit einem Rad oder einer Eisenstange sämtliche Glieder gebrochen. Danach wurde er aufs Rad geflochten und zur Schau gestellt. Oft lebte der Missetäter danach noch stunden- bis tagelang. Wegen mildernder Umstände brach der Henker dem Opfer manchmal den Halswirbel. Daher kommt der Ausdruck „Gnadenstoß“.

Aber das alles reicht nicht aus, Jakobs Familie über Wasser zu halten. Fast die Hälfte ihres Einkommens bestreiten die Henker deshalb mit der Heilkunde. In deutschen Städten war es durchaus üblich, dass Kranke nicht zum Arzt gingen (den sie sich ohnehin nicht leisten konnten), sondern zum Henker. Von Jakob Kuisl weiß man, das er in einer Kammer des Hauses einen Apothekerschrank hatte, vollgestellt mit allerlei Tiegeln, Töpfen und Pulvern. Außerdem besaß er wie viele andere Henker eine ausführliche medizinische Bibliothek. Verkaufsschlager war das sogenannte „Menschenschmalz“, das die Scharfrichter aus dem Fett der Hingerichteten gewannen und an die umliegenden Apotheken verkauften. Eine Creme gegen Schwindsucht und Rheuma, und so beliebt wie heute vielleicht Aloe Vera.

Ärzte als Konkurrenten

Bildnachweis siehe Impressum

Dass die Henker sich in der Medizin so gut auskannten, hatte vornehmlich zwei Gründe. Zum einen konnten sie jederzeit an Leichen forschen; zum anderen mussten sie die von ihnen Gefolterten vor der Hinrichtung in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Auch Jakob Kuisl war deshalb wohl ein Meister im Einrenken und Schienen lädierter Gliedmaßen. Wegen ihrer medizinischen Kenntnisse standen die Scharfrichter in natürlicher Konkurrenz zu den Ärzten, die ihnen immer wieder Knüppel zwischen die Beine warfen und sie bei den Behörden anzeigten.

Mein Vorfahr, der Münchner Wasenmeister Johann Adam Kuisl war im 18. Jahrhundert als Mediziner weit über die Grenzen der Stadt bekannt. Immer wieder veranlassten die hiesigen Ärzte, dass ihm Bücher und Arzneien konfisziert wurden. Einmal kam Johann Adam Kuisl für sechs Wochen in Arrest. Seine Frau beschwerte sich daraufhin bitterlich: „(Mein Mann) … hat öfters gebeten, und ist auch stündlich bereit, sich von dem hochlöblichen Collegium medicum öffentlich prüfen zu lassen, um zu zeigen, dass er von einem (…) bloßen Quacksalber himmelweit zu unterscheiden sei.“ Umsonst – 1756 wurde sämtlichen Henkern in Deutschland ein für alle Mal das Kurieren von Menschen und der Handel mit Medizin verboten.

Unter der Hand ging das Geschäft jedoch weiter. Nicht nur mit Arzneien, sondern auch mit makabren Talismanen. Stücke vom Galgenstrick, Teile des Galgenholzes, ein Fingerglied oder ein ganzer Diebesdaumen waren begehrte Glücksbringer. Ebenso das Blut der Geköpften und das Sperma der Gehenkten. Ein Passauer Henker verkaufte im Dreißigjährigen Krieg Unverwundbarkeitsamulette an Soldaten (die nichts halfen); und mein berühmter Vorfahr Jörg Abriel, damals ein echter Popstar unter den Henkern, soll selbst vier Zauberbücher besessen haben. Seine Tochter betrieb einen schwunghaften Handel mit Talismanen aller Art. Jörg Abriel war es nebenbei, der im berühmten Schongauer Hexenprozess 1589 Dutzende von Frauen hinrichtete. Der Henker, selbst ein Hexer – was für eine Ironie!

Vom Paria zum angesehenen Mediziner

Für meine Ahnen war spätestens seit der Säkularisation Schluss mit der Henkerei. Die Folter wurde abgeschafft, die Scharfrichterei zentralisiert. Hingerichtet wurde nur noch in den großen Städten. Die Kuisls mussten sich nach einer neuen Arbeit umsehen. Viele Scharfrichter sattelten um auf das, was sie ohnehin schon konnten. Sie wurden Bader, Barbiere, Veterinäre, Chirurgen – und Ärzte.

Mein Ururgroßvater Max Kuisl (1861 bis 1924) schließlich erreichte das, was seinem Ahnen Jakob Kuisl immer verwehrt geblieben war: Er machte Karriere als studierter, anerkannter Mediziner.

Mein Ururgroßvater Max Kuisl (1861 bis 1924) schließlich erreichte das, was seinem Ahnen Jakob Kuisl immer verwehrt geblieben war: Er machte Karriere als studierter, anerkannter Mediziner.

Urgroßmutter Anna Kuisl (1895 bis 1936), genannt „d’Ani“. Sie schrieb in ihrer Jugend Theaterstücke und heiratete einen dahergelaufenen Holzschnitzer. Ihre Schwester ging als eine der ersten Frauen auf die Münchner Kunstakademie, ihr Bruder Eduard veröffentlichte Märchenbücher. Es heißt, die Kuisls hätten schon als Scharfrichter einen Sinn fürs Musische gehabt.

Urgroßmutter Anna Kuisl (1895 bis 1936), genannt „d’Ani“. Sie schrieb in ihrer Jugend Theaterstücke und heiratete einen dahergelaufenen Holzschnitzer. Ihre Schwester ging als eine der ersten Frauen auf die Münchner Kunstakademie, ihr Bruder Eduard veröffentlichte Märchenbücher. Es heißt, die Kuisls hätten schon als Scharfrichter einen Sinn fürs Musische gehabt.

So haben es die Kuisls nach fast einem halben Jahrtausend doch noch zu etwas gebracht.

Stammbaum